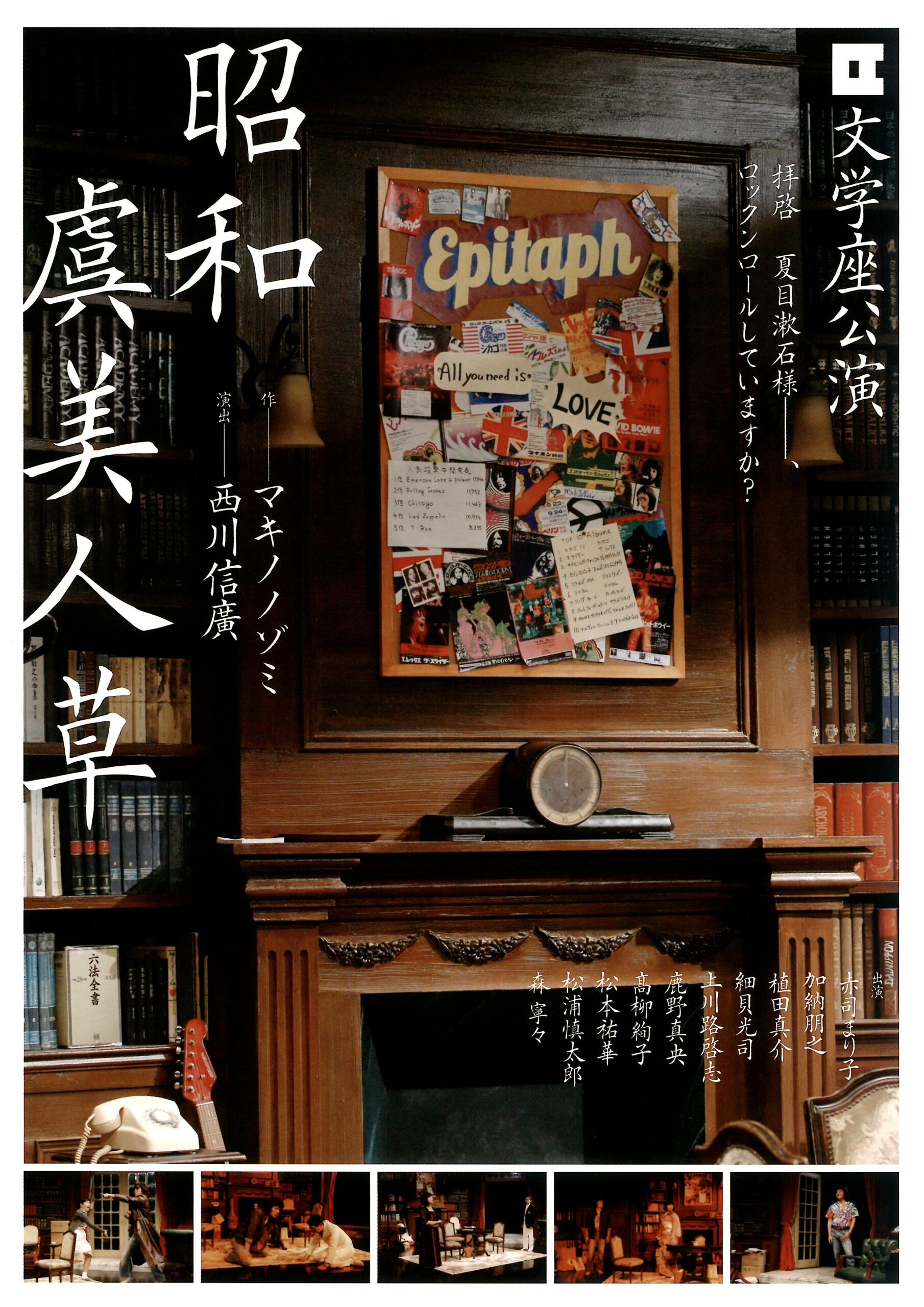

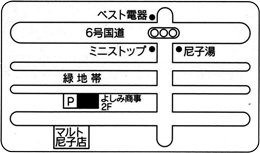

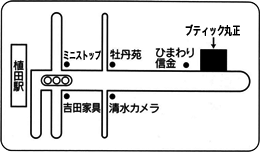

◆例会日程 <会場 アリオス・中劇場>

2025年

- 7月24日(木)開演6:30

- 7月25日(金)開演1:00

上演時間2時間45分(休憩15分)

作=マキノノゾミ 演出=西川信廣

出演= 松浦慎太郎 上川路啓志 高柳詢子 細貝光司 植田真介 鹿野真央 加納朋之

赤司まり子 松本祐華 森寧々

夏目漱石の「虞美人草」をマキノノゾミが翻案し、熱く描いた青春群像劇!

昭和の敗戦から、やがて高度経済成長の絶頂と終焉に向かう時代のうねりの中で錯綜する若者たち。

ビートルズ、ストーンズといった70年代ロックが刻むビートに乗って、彼らは大人への階段を駆け上がる!

◆あらすじ

時は1973年。

The Beatles、The Rolling Stones、Led Zeppelinといった70年代ロックにどっぷりと浸かり、大人への階段を上っている途中の若者たちが織り成す悲喜こもごも。代議士の息子である甲野欽吾は売れないマニアックなロック雑誌「エピタフ」を刊行している。盟友である宗近、小野、浅井らが編集に携わるという、いわゆる同人誌的な雑誌であった。

ある日小野と浅井が「エピタフ」を辞めると言い出す。それと同時に甲野の腹違いの妹である藤尾は司法試験のために勉強中である小野に急接近。しかし小野には郷里に小夜子という許嫁に近い女性がいるのだった。煮え切らない態度の小野に宗近が諭す。

「そいつはロックじゃないぜ…」

◆作品について

『殿様と私』 『再びこの地を踏まず -異説・野口英世物語-』 これら極上のエンターテイメントを送りだしてきたマキノノゾミ×西川信廣コンビが三度、タッグを組みます!

明治維新というドラスチックな変化を経験した後の日本人像を描いた夏目漱石の「虞美人草」を翻案、設定を1970年代半ばの日本に置換え、錯綜する若者たちの姿の中に「普遍的な、何かとても大切なこと」を描き出します。