◆例会日程

〃 (〃)開演6:30 ※1日2回(昼夜)公演です

◆会場 アリオス・大ホール

上演時間 2時間 10分(予定)

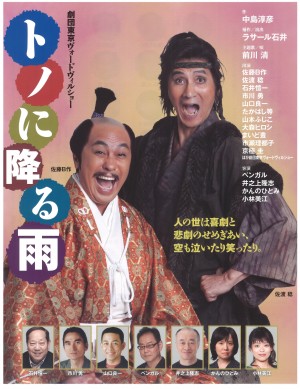

この作品は、時代劇です。しかも、戦国時代劇。現代の日本も、大変厳しい状況です。座長・佐藤B作さんは福島出身。故郷が大変な目にあっている状況の中、胸がつぶれる思いでこの作品を創りました。戦国時代の殿様演じるB作の台詞で「少しでも生きる力があるのなら、生きていかねばならない。」というのがあります。その台詞に思いを寄せて現代の観客に「生きる」ことのメッセージを伝えます。笑えて、最後は泣ける、素晴らしい作品になりました。

時は戦乱の黒雲渦巻く十六世紀。

織田信長が家督を継いだ翌年の一五五二年。

室町幕府に国をまとめる力無く、世の中は乱れに乱れていた。

戦の魔の手は尾張平野の外れにある小さな里・生田郷にも及び、

領主・生田繁春(佐藤B作)は友好を保っていたはずの隣国の領主・細川田勝基(佐渡稔)の

急襲を受け、山中へと逃げ込む羽目になる。

お供は側室二人と僅かな手下のみで、母おたまや正室おかつとも別れ別れに。

だが山中には他にも奇妙な人々が紛れ込んでいた。

跡目争いの末に追い出された繁春の弟・正秋。

種子島の鉄砲鍛冶・万造と娘くま。

捕まえた敵方の足軽・藤吉郎、二人の領主の間で暗躍する僧兵、日向坊東田(ひゅうがぼうとうでん)。そして、乱れた世の中に翻弄される農民たち。

表と裏、虚と実、善と悪。

そぼ降る雨のなか、人々の運命が交鎖するとき、繁春が下した「決断」とは……。

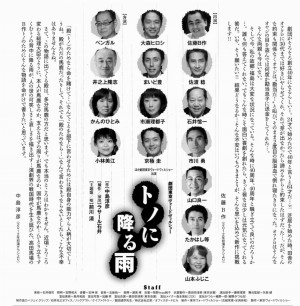

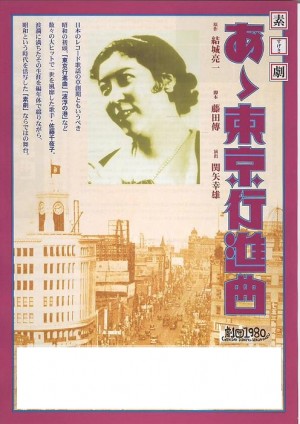

劇団1980公演 素劇『あゝ東京行進曲』

◆例会日程

7月17日(木)開演1:00

7月18日(金)開演1:00

◆会場

アリオス・中劇場

上演時間2時間※休憩なし(予定)

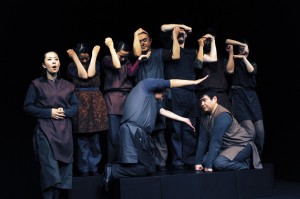

<素劇>何もないから高まる想像力

黒い箱と黒い衣装,そして白いロープの不思議な効果

昭和の初頭「東京行進曲」など数々の大ヒットで一世を風靡した

歌姫:佐藤千夜子の生きざまを、

何もない空間の中でロープや黒い箱を使用して表現する、

シンプルで自由な「素劇」によって演じます。

●素劇(すげき)とは素うどんのような舞台です

素うどんはごまかしがきかない。

汁やうどんがまずかったら、それをおぎなう具がないのだから。

〝1980〟の「あゝ東京行進曲」はだしも麺も吟味して作った、とびきりうまい素うどんであった。

薬味のはことひもがたちどころに大道具、小道具に化ける手さばきのよさ!

きっと血のにじむようなけいこがくりかえされたにちがいない。

(95年3月例会感想より)

●思わず口ずさみたくなる!懐かしの昭和歌謡曲満載

一緒に歌って楽しもう!参加型例会

今回の舞台を盛り上げるのが,昭和の各時代を代表する流行歌の数々です。これをア・カペラ,口三味線で歌います。全部で36曲歌われます。千夜子は日本ビクターの歌手でしたので ニッパー犬も登場?

東京行進曲/カチューシャの唄/船頭小唄/ゴンドラの唄/影を慕いて/りんごの歌/ガード下の靴みがき...

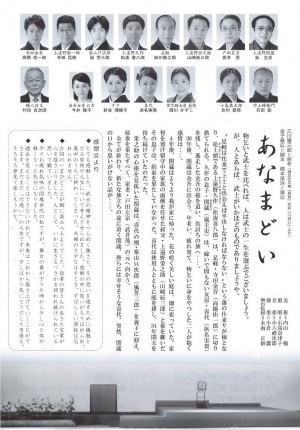

●15名で何と108名の人物を演じます。

主な登場人物・・・佐藤千夜子,活弁士,中山晋平,松井須磨子,山田耕筰,野口雨情,藤山一郎,古賀政男,淡谷のり子,ティック・ミネ,東海林太郎 他

入れ代わり立ち代り登場します。

<あらすじ>

明治44年3月、山形天童。春まだ浅い東北の小さな駅のプラットホームで、母親に「通弁士になる」と約束しながら、14歳で東京へと旅立ったひとりの少女。“千代”という名前の、この少女こそ、のちに「東京行進曲」の大ヒットで一世を風靡した歌手・佐藤千夜子である。

上京した千代は、母親との約束などどこ吹く風で女学校をすぐに退学、幼いころからの夢でもあった歌の道に進むべく東京音楽学校に入学する。当時としては抜きん出て大柄な体躯に山形訛り、そしてその奔放な性格ゆえ何かと衝突もあったが、或る日その歌声が中山晋平、山田耕作、野口雨情ら“新民謡”の音楽家らの耳にとまり、この出会いが彼女の歌手への道を大きく切り拓いていく。

日本のレコード歌謡の草創期ともいうべき昭和の初頭 _ 日本レコード歌手第一号として

輝かしい脚光を浴び、「波浮の港」「東京行進曲」「紅屋の娘」など数々の大ヒットで一世を

風靡した歌姫・佐藤千夜子の足跡を辿り、明治から大正、そして昭和という激動の時代を

駆け抜けた一人の女性の生涯を描いた作品です。

原作は結城亮一の同名小説『あゝ東京行進曲』。波瀾に満ちた佐藤千夜子の一代記とも

言うべきこの小説を藤田傳が脚色。千夜子の生涯を編年体で綴りながら、急激に移ろって

いた昭和という時代を辛辣に描き出していきます。同時に、年代によって複数の千夜子を

登場させ、晩年の彼女(或いは既に奇跡の人となった千夜子)が、若き日の自分自身を

振り返り、栄光と凋落の道程、そして激動の時代を奔放に駆け抜けた自らの足跡を見つめ

直すという重構造で物語は進んでいきます。

晩年は癌に蝕まれ、生活保護の身となりながら新宿の大久保病院でひっそりと息を引き

取ったと言われる佐藤千夜子。彼女の中に最後に去来したものは果たして何であったか・・・、

観客一人ひとりに問いかけるラストシーンです。

●劇団1980 「イチキュウハチマル」と呼びます

。その名のとおり1980年に横浜放送映画専門学院を母体に結成。主宰者であり作家・演出家である藤田傳の作品を中心に「日本と日本人」にこだわった作品を上演し続けています。

●佐藤千夜子

ドラマの主役は昭和の時代を代表する歌姫・佐藤千夜子(1897(明治30年)山形県天童市生まれ。1972(昭和47年)71歳で没。本名千代)です。彼女の人生を編年体で綴ったのが今回の作品です。タイトルの「東京行進曲」は,彼女の代表曲です。「昔恋しい銀座の柳~」で始まるこの曲は,西条八十作詞,中山晋平作曲によるものです。

彼女は通弁士になるといって,山形から上京し,その後歌謡曲の女王となります。その後周囲の反対を押し切ってオペラ歌手を目指します。

●昭和史

佐藤千夜子の人生=昭和史です。一人の女性の人生と同時に昭和史を描いた作品です。2つの世界大戦,ラジオからテレビの時代へと世の中は移って行きます。昭和の時代の中を生きた千夜子の栄光と凋落が描かれます。

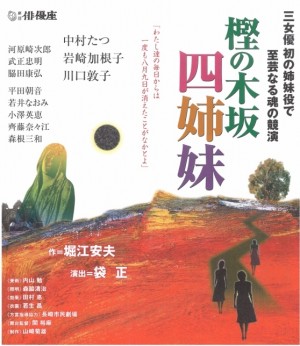

劇団俳優座公演 『樫の木坂四姉妹』

◆例会日程

3月23日(日)開演1:00

3月24日(月)開演1:00

アリオス・中劇場

上演時間2時間40分(予定)

新劇を代表する中村たつ、岩崎加根子、川口敦子が競演する堀江安夫渾身の書き下ろしを、長崎に魅かれ続けてきた袋正が演出。河原崎次郎、武正忠明等が加わり豪華な出演者が織り成す俳優座ならではのアンサンブルにご期待ください。

「わたし達の毎日からは一度も八月九日が消えたことがなかとよ・・・」

その坂道は樫の木坂と呼ぶ。長崎港を望む坂の中腹に樹齢数百年を超える樫の老木があるからだ。

人々はその威風をたたえ、神木として保存してきた。だがその老木も一九四五年八月九日の原発投下で息絶えてしまったと思われたが、翌年の春、一枚の葉を芽吹かせた。今では道端からこの物語の舞台になる葦葉家の庭先までみごとな葉群を広げていた。

二〇〇〇年、長崎は夏を迎えようとしていた。被爆者である三姉妹の生活を撮り続けてきたカメラマンの洲崎はその日、部屋のピアノについて尋ねる。それは四女が双子の姉三女の供養のために購入したものだった。あれから五十五年、ピアノの調べは若かりし四姉妹が暮らしていた頃へ誘っていく。両親と兄、四姉妹の七人家族のあたたかく穏やかな日々がいつまでも続くように思われていたあの頃…。

戦争、兄の死、姉(妹)の死、被爆…。

戦争が終わっても残された三姉妹は常に「戦争」と向き合わされていた。

エイコーン公演『アンナ・カレーニナ』

◆例会日程

5月30日(金)開演1:00

5 月31日(土)開演1:00

アリオス・中劇場

上演時間2時間40分

文豪トルストイが、その芸術、宗教、哲学のすべてを注ぎこんで

完成した不朽の名作の劇化。

人間にとって真の幸福とは、神とは、愛とは、・・・・・。

人生の根本的な問題を探求したこの作品を、かつて、ドストエフスキーは

『アンナ・カレーニナ』は、完全な芸術作品であると、讃えた。

兄の家庭不和の調停役無事果たし、夫カレーニン(清水鋐治)と愛児セリョージャの待つ

ペテルブルグへ帰って来たアンナ(栗原小巻)を、青年将校ウロンスキー(赤羽秀之)が追って

きた。 彼女はウロンスキーと逢瀬を重ね、二人の関係はしだいに深まっていく。だが、夫は

世間体をはばかり離婚を承認しない。やがてアンナはウロンスキーに懐妊を告げる。

アンナは産褥熱におかされ生死の境をさまよう。ウロンスキーは自分の罪深さに激しくうたれ

自殺をはかるが、一命はとりとめる。 アンナの病気は快方に向かったが、夫との生活に戻る

事は堪えられなかった。彼女はウロンスキーと手をたずさえイタリアへ駆け落ちする。

しかし、外国生活の無為とわが子への愛着にひかれて帰国したアンナは、社交界から敵視

され、激しい侮辱にうちのめされる。その上、宗教を楯にした画策で、愛児の誕生日にも面会が

許されず、使用人の好意で束の間の対面がやっとであった。

自己の内部のみに生きるアンナの生活。もはやウロンスキーは自分は理解されていない

ことを痛感し、アンナは居るべき場所を失っていた。 「もうすぐ列車が来るわ。私の愛する人、

あなたを自由にしてあげる。アレクセイ・ウロンスキー」

吹雪のなか、列車が近づいて来る…。

劇団NLT公演 『OH!マイママ』

◆例会日程

1月23日(木)開演1:00

アリオス・大ホール

上演時間2時間20分(予定)

フランスの大物国会議員の妻の失踪のカギを握るアメリカ陸軍大佐フランク。

超ド級の秘密を胸に、彼はなぜやって来たのか!!

この秘密だけは決して人には喋らないでください!

フランスの有力国会議員アルベールは来月、息子のルイと同じ日に結婚式を挙げて、選挙に有利な話題作りを狙っている。そんな時に彼を訪ねてきたアメリカ陸軍大佐フランク・J・ハ―ダ―国連の人権委員としての訪問と言うが、話題はアルベールの息子ルイの事ばかり。そして大佐は20年前に失踪したアルベールの妻マリィの事も詳しく知っている。失踪事件の陰に隠された真実が明かされようとするが……。なぜか大佐は彼らの結婚に反対の様子を示し、メイドも何やら曰くありげに、彼らの秘密が気になる素振りを見せる。アルベールの婚約者マチルドを巻き込みながら、急転直下のラストシーン。

「OH!マイママ、瞼の母は今どこに」

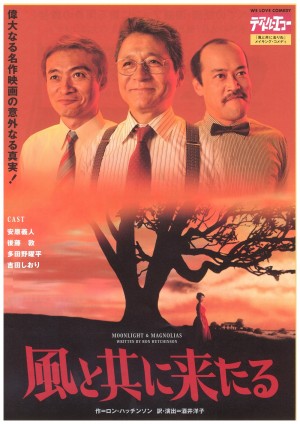

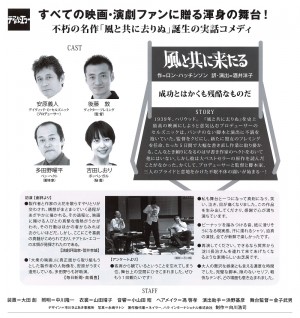

テアトル・エコー公演『風と共に来たる』

◆例会日程

9月22日(日)開演1:00

アリオス・大ホール

上演時間2時間15分

ハリウッド映画不朽の名作「風と共に去りぬ」誕生の意外なる真実!

男たちが耐えに耐えた産みの苦しみ――

伝説の映画はこうして生まれた――

1939年、ハリウッド。『風と共に去りぬ』を史上最高の映画にしようと意気込むプロデューサーのデイヴィッド・O・セルズニックはパンチのない脚本と演出に不満。監督をクビにし、新監督にヴィクター・フレミングを任命、たった5日間で大幅な書き直し作業にかかることを決意する。撮影中止の間も巨額の経費が消えていく世界。こんなとき頼りになるのは天才早書き作家ベン・ヘクトをおいて他にいない。ところが、ベンは大ベストセラーの原作を読んでいなかった! 話の筋すら知らないベンに本を実演してみせるセルズニックとフレミング。だが原作は大長編の大河ドラマ。時間がない、時間がない…!かくして、プロデューサーと監督と脚本家、それぞれのプライドと意地をかけた不眠不休の闘いが始まった。

★作者ロン・ハッチンソンの想い

ぼくはハリウッドの歴史に非常に興味があった。特に作家がどう仕事してきたかの話を読むのが好きだった。そうした作家の中でも最高の作家が、ベン・ヘクトだと思う。『風と共に去りぬ』は誰しも、なぜか普通にうまく出来たくらいに思っているが、とんでもない!調べてみると、現実には複数の作家たちがもがき、苦しみぬいた、野心的な作業のたまものなんだよ。セルズニックに終始製作を中止されたり何だりしながら。

このプロセスがポイントなんだ―偶像のように見えるものが、現実には人間の手作りによるものだってことさ。それがとっても興味深いと思うよ。ぼくは、この名画へのオマージュとして、とりわけずっと悪口を言われ続けてきたプロデューサーへの賛歌として書いたんだ。

*1938年生。北アイルランド出身。正統派の作家だが、ハリウッド映画の

脚本でも、何度もエミー賞候補になっている。

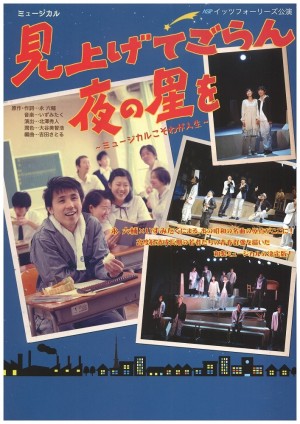

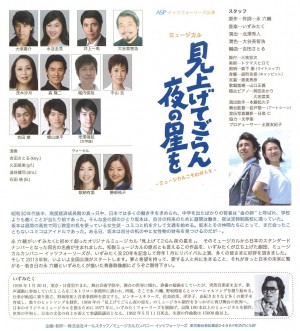

イッツフォーリーズ公演 『見上げてごらん夜の星を』

◆例会日程

11月28日(木)開演1:00

アリオス・大ホール

上演時間2時間(予定)

潤色=大谷美智浩 編曲=吉田さとる

演奏=吉田さとる(Key.) 久田菜美(Pf.) 澁谷健司(Drms.) 石田純(Bass.)

永六輔がいずみたくと初めて創ったオリジナルミュージカル「見上げてごらん夜の星を」

夢と希望を持って、愛する人と共に生きること、それがきっと日本の未来に繫がる……

若き日の永六輔といずみたくが描いた青春群像劇にどうぞご期待ください。

作曲家泉川はCMソング制作で仕事に追われていたが、今後もこの仕事に賭けるかどうか

悩んでいた。そこへ作家の永田がミュージカル企画の提案を持ちかける。

物語は昭和30年後半、日本は経済の高度成長期で、職も増え、好景気に多くの人材が求め

たれた社会では、金の卵とよばれた若者たちが昼間は働き、定時制学校に通っていた。その

一人坂本は、学校の机を通じて、その同じ机で学ぶ昼間の学校の女生徒ユミコと文通をして

いた。まだ会ったことのないユミコは定時制の仲間たちのアイドルであった。ある日机の中に

女性の財布を見つける。ユミコのものだと思い、何とか会いたいものだと仲間と話している時

に、友人が月謝を払えず退学になると知らされる。悪いこととは知りながらもユミコの財布から

お金を借りる坂本。そこへ、財布を捜しにユミコが現れる。勝手にお金を拝借した彼らを責める

ことよりも、何故そんなに働いてまで夜勉強をしたいのか、ユミコは不思議だった。

若き坂本たちの夢と希望とはいったい何だったのか。

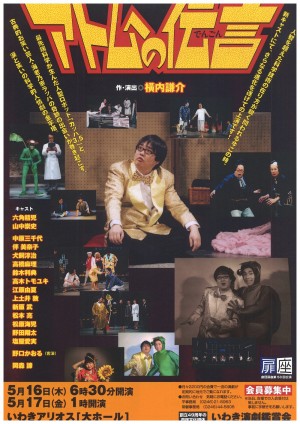

劇団扉座公演『アトムへの伝言』

◆例会日程

5月17日(金)開演1:00

アリオス・大ホール

上演時間2時間

犬飼 淳治 中原 三千代 ほか

笑いと涙でロボットと人間の融合を描いた扉座の科学的人情劇の金字塔

天才・柳博士率いる森の里科学研究所は、世界初のコメディアン・ヒューマノイドの開発に成功!

その名は「カッパ」。

世界に笑いをもたらす為、華々しく誕生したカッパだが、科学者たちは笑いを知らない。

そこで、伝説の漫才師「海老乃家ラッパ」のもとへ、カッパともども弟子入りすることになる。

しかしカッパには重大な欠点があることが判明する。

はたしてカッパの運命は……。

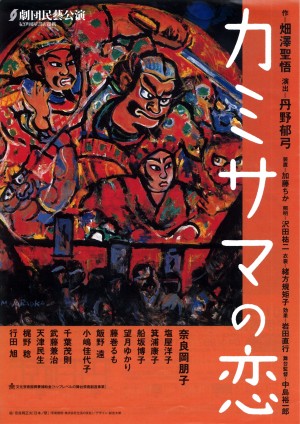

劇団民藝公演 『カミサマの恋』

◆例会日程

3月22日(金)開演1:00

アリオス・大ホール

上演時間2時間5分

主人公カミサマに扮するのは奈良岡朋子さん。おおらかに人の心を癒す

奈良岡さんの津軽弁は、心地よく室内楽のように美しく、観客を魅了します

【ものがたり】

まだそこここに雪の残る津軽。”カミサマ”遠藤道子のもとへは嫁姑問題、息子の受験、息子の

結婚相手探しなどなど何かしら家庭の悩みごとを抱えた人びとがひっきりなしに訪れている。

相談者の話を丁寧に聞いてやり、神様の言葉と適切な助言で心をほぐしてゆく道子は、近隣の

人びとから信頼を集めている。そんな道子には息子として育てた銀治郎がいる。

何年も連絡がなかった銀治郎がある日突然あらわれ、神妙な面持ちで道子に頼みごとを持ち

かける。なにやら隠していることがある様子だ。そんな銀治郎を見守る道子の目には、むかし

事故で死んだ婚約者の姿が重なって見えてくるのだった……

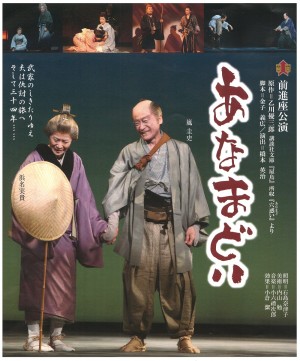

前進座公演『あなまどい』

◆例会日程

7月18日(木)開演1:00

アリオス・大ホール

上演時間2時間45分

演出/橋本 英治

※配役変更のお知らせ

寺田金吾役が、高橋佑一郎から渡会元之に変更になりました。

時代小説家の鬼才、乙川優三郎作品『穴惑い』を初の舞台化

<ものがたり>

“足軽は往来で上士と出会えば平伏しなければならない”という藩の仕来りが枷となり、足軽・寺田金吾は、徒士頭である上遠野久作を切り捨て、脱藩した。父・久作の仇討ちを決意した若き日の関蔵は嫁いで間もない女房・喜代を残し、後を追う。

それから34年。ようやく念願を果たした関蔵は懐かしい我が家に帰還する。

長い不在にも関わらず、夫を待ち続けた喜代との再会に溢れる涙―。

かたや、家督を預け、留守中の家族の面倒を任せておいた叔父甚衛門とその息子栄之助は、随分以前より、喜代を見捨て、仕送りを止めていた。関蔵の帰参により、お役と家督を取り返されることを恐れた栄之助は、息子新一郎と朋輩を使い、関蔵の誹謗中傷を藩内に触れ回って、妨害する。

栄之助の心根を見抜いた関蔵は喜代の甥桑山只次郎を養子に迎え、帰参を果たすべく、家老戸田左京と面会するのだが・・・。

関蔵には失った34年の時を埋めるべく抱いた夢があった。むなしい仇討ちに費やした人生を取り戻すように、たとえ5年、10年でも、夫婦で仲良く想いのまま生きること、それだけが望みだった。

全てが終わり、再び旅立ちの途に着くこととなった関蔵。傍らには女房喜代がいる。

そこで関蔵は、若き日に出会った願人坊主を中心に新たな衝撃の真実を伝える・・・。

「あなまどい」とは

漢字で「穴惑い」と書き、お彼岸を過ぎても冬眠の穴を見つけられずにいる蛇のこと。「晩秋」の季語としても使われます。

主人公の関蔵と喜代もこの穴惑いの蛇にも似て、ぎりぎりのところで再会できた…と、しみじみと蛇を見つめるのです。