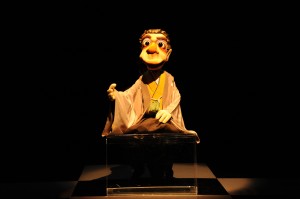

劇団青年座『ブンナよ、木からおりてこい』

◆例会日程

アリオス中劇場

5月26日(木)午後 6:30開演

5月27日(金)午前11:00開演

〃 (〃)午後 4:00開演

※上演時間2時間15分(休憩15分)

作=水上勉 補綴=小松幹生 演出=磯村純

出演=逢笠恵祐、佐藤祐四、名取幸政 桜木伸介、佐藤美幸 ほか

【作品について】

1978年、青年座劇場で産声をあげたこの舞台は、以来30年もの間、篠崎光正(1978~81年)、

宮田慶子(1985~88年)、鈴木完一郎(1992~00年)、黒岩亮(2006~07年)の演出によって、

その時代と真正面に向きあい、 同時代を生きる観客とあいまみえ、2007年の中国公演(南通、

北京)を終えて1140ステージを数えてきました。

これ程、息の長い上演が続くとは、いったい誰が考えたでしょうか。

一つの作品を4名の演出家が創る、このような創造のあり方も他に例をみないものであります。

こうした劇団のこだわりは、その時代に合った舞台を生み出してきました。

昨年の東日本大震災から1年。今まさに「生きることの意味」を問い、「生きることの素晴らしさ」を

ストレートに伝える『ブンナよ、木からおりてこい』を上演する意義は大きいと考えています。

8月の上演に向けて、歌、ダンス、肉体表現に磨きをかけ「生命賛歌」を歌い上げます。

【あらすじ】

1978年の初演から1123回、水上戯曲不朽の名作が青年座の舞台に帰ってきます。

トノサマ蛙の子ブンナは、ある日、新しい世界を目指して椎の木のてっぺんに登ります。

しかし、天国だと思っていたそこは、こわい鳶(とんび)のえさ蔵だったのです。

弱肉強食の自然界で壮絶な「生きるための戦い」を繰り広げる傷ついた雀、百舌、鼠、蛇たち小動物たち。

彼等は「死」を前に壮絶な戦いを繰り広げる。

天国から地獄に突き落とされたブンナ。土の中で怯え、慄きつつ、なを生きることを考える。

季節は秋から冬へ、そして長い長い冬眠――。

春がやってきた。

眠りから覚めたブンナは鼠から生まれ出てきた虫たちを食べ、仲間が住むお寺の庭へと降りて行くのでした。

前進座「夢千代日記」

◆例会日程

アリオス大ホール

- 2016年

- 3月30日(水)開演6:30

- 3月31日(木)開演1:00

- ※上演時間2時間50分(休憩15分)

原作=早坂 暁 台本=志村智雄

演出=志村智雄・橋本英治

出演=今村文美 いまむらいづみ 津田惠一

武井茂 渡会元之 ほか

〝宿命に目を逸らさず たたかう夢千代〟

「夢千代日記」NHKドラマ人間模様として1981年と翌年、さらに「新・夢千代日記」として1984年に

放映 されました。吉永小百合さんが、胎内被爆者として、しかも人生の吹き溜まりのような温泉町の

芸者で登場 したことが、視聴者を魅了しました。

前進座による舞台版は、2010年秋に東京で初演。テレビシリーズから舞台にふさわしいエピソードを

組み上げて新たに劇化しました。 胎内被爆という思いテーマを内在させながらも人々の明るく強く

生きる姿を 映し出しています。

三味線、 踊り、唄そして、旅回り一座など、前進座女優陣ならではの芸も存分にお楽しみください。

◆あらずじ

山陰の山あい、余部鉄橋を越えたあたりの、忘れられたような町・湯の里温泉。

《はる家》はその町の小さな置屋である。そこには、芸者の菊奴や金魚、賄いのスミといった、

哀しい過去や心に傷を負った女たちが肩を寄せ合うように暮らしていた。

亡き母の跡を継いだ《はる家》の女将・夢千代は、いつも自分のことより周りのことを気遣いながら

生きてきたのだが、その身体は病に蝕まれていた。

その《はる家》に見知らぬ男が迷い込んで来た。

彼は、まったく記憶を失っていたのである。

そして何時しか、過去を捨て夢千代のいるこの町で暮らすことを望むようになる。

そんな折り、神戸から、山陰に進出しようとするヤクザの沼田らが入って来る。

ところが、沼田はあの広島のピカの日に、夢千代の母に助けられていた……。

もう少し広島での母のことを知りたい。

そして自分の過去から逃げてはいけないと夢千代は思うのであった。

一方、見知らぬ男の過去とは──。

“貝殻節”は鳥取県の民謡

『夢千代日記』の中で夢千代たち芸者衆が、お座敷で唄い踊っている民謡を“貝殻節”といいます。

これは鳥取県浜村地区(現鳥取市気高町)に古くから伝わる唄だそうです。

ところで、“夢千代の里”として知られる湯村温泉は兵庫県美方郡なぜ隣の県の民謡が…?

元々ドラマのモデル地として鳥取の温泉考えていた作者の早坂曉さん、

ロケハンで山陰本線を旅した折、鳥取に行き着く前に「夢千代」の舞台としてピッタリの

湯村温泉に巡り会ったのだとか…。 すでに台本がほぼ出来上がってからのロケハンだったため

劇中歌は鳥取県の民謡となったそうです。

劇団民藝『真夜中の太陽』

◆例会日程

アリオス中劇場

11月18日(水)開演6:30

11月19日(木)開演1:00

11月 〃 (〃)開演6:30

※上演時間1時間25分(休憩なし)

原案・音楽=谷山浩子

作=工藤千夏 演出=武田弘一郎

出演=日色ともゑ 石巻美香 神 敏将

藤巻るも 平松敬綱 ほか

夢と希望、楽しかったこと、つらかったこと、やり残したこと……

生死と時空とを超えて生きるよろこびを語りあう少女たち――

『真夜中の太陽』は、いまを精いっぱい生きる人たちへの応援歌です。

【作品について】

『真夜中の太陽』は、シンガーソングライター谷山浩子の同曲をモチーフに、新鋭劇作家の工藤千夏(渡辺源四郎商店)が自由に創作した感動のドラマです。2009年に作者自身の演出によって初演され、戦争の悲しさを静かに訴えましたが、2013年2月に民藝版『真夜中の太陽』として新たに舞台化しました。 ただ一人生き残ったおばあちゃんと空襲で亡くなった女学生が、生死と時空とを超えて、たがいの夢と希望、楽しかったこと、つらかったこと、やり残したこと、そして生きる喜びを語りあいます。「ありがとう。私たちの分まで生きてくれて」――女学生たちがおばあちゃんに贈る合唱曲「真夜中の太陽」は、人々のこころに力強く響きわたります。

【あらすじ】

太平洋戦争末期、ミッション系の女学生たちが音楽室で「真夜中の太陽」を合唱中に空襲に遭います。女学生たちは防空壕に避難しようとするのですが、「防空壕に入っちゃダメ!」と叫ぶ女学生がいました。その女学生はよく見るとおばあちゃんでした。おばあちゃんは楽譜をとりに戻ったため生き残った女学生で、70年近いときをへて空襲で亡くなった友だちを助けようと、ふたたびあの日に帰ってきたのでした。しかし、どうしても過去を変えることができません。おばあちゃんは友だちに「みんな、私のこと怒ってる? 私だけ生き残ってゴメン」と涙するのでした……。

【ちっぽけな泥の中から】

谷山浩子(原案)

「真夜中の太陽」という歌を作ったのは、今から33年前。わたしが23歳の時でした。 その頃のわたしは「生きるのがつらい」と思いながら日々を送っていました。傍目には仕事も順調で、環境にも恵まれて、幸せそうに見えていたと思います。でも人の幸不幸を決めるのは、環境ではなくて心なんですよね。 不安定な自分の心に振り回されて、他の人のことなんて考える余裕もありませんでした。

そんな、ダメの極みみたいな状態の中で生まれた歌が「真夜中の太陽」です。 歌は、本当に不思議です。 自分自身がダメでも、そのダメな自分の奥から、まるで泥の中から真っ白な睡蓮が咲き出すように、きれいな歌が生まれてきます。たぶん人間の創作物というのは(誰の中を通って出てこようと)もともとは宇宙に存在している何か大きなものの表出なのでしょう。どんなふうに形にするかが人によって違い、それが各々の個性になるというわけです。

工藤千夏さんが、戯曲のテーマのためにわたしの歌を何百曲も聴いて、その中から『真夜中の太陽』を選んでくれました。できあがった舞台は、歌を作った時のわたしの個人的なあれこれなど吹き飛んでしまうような本当に素晴らしいもので、客席で見ていて泣けて仕方ありませんでした。23歳のわたしのちっぽけな泥の中から生まれた火が、時を経て、こんなに美しい作品の一部となって輝いている。私を通って、工藤さんを通って、舞台の上に咲いているのは、人の日常や作為を遥かに超える、宇宙の花だ。そう思いました。

(公演パンフレットより)

幹の会+リリック「王女メディア」

◆例会日程

アリオス中劇場

- 2016年

- 1月21日(木)開演6:30

- 1月22日(金)開演1:00

- ※上演時間2時間(休憩なし)

作=エウリピデス

演出=高瀬久男 田尾下哲

出演=平幹二朗 山口馬木也 間宮啓行

神原弘之 三浦浩一 廣田高志

斉藤祐一 内藤裕志 若松武史

「長く記憶に残る演技」と高い評価を受けた初演。あれから37年。

いま平幹二朗が最後のメディアに挑む。

『王女メディア』はギリシア悲劇の三大作家の一人、エウリーピデースの代表作です。

❖平幹二朗は1978年に男優として王女メディア役に挑み、「長く記憶に残る演技」と高い評価を受けました。 そして1983年にはアテネの舞台に立ち、ギリシアでギリシア以外の国の人間がギリシア悲劇を演じて初めて絶賛を浴びるという快挙を成し遂げたのです。2012年、高瀬久男の演出により平幹二朗の「王女メディア」が新しく甦り、日本各地で蜷川幸雄演出にも増す大絶賛を戴きました。各地の熱いリクエストにお応えして、今再び最後のメディアに挑むこととなりました。

❖この度のメディアと渡り合う夫イアーソンは、実力派俳優として躍進を続ける山口馬木也が演じます。そして、演劇実験室天井桟敷の中心的俳優として活躍した若松武史、「冬のライオン」で葛藤する役どころを繊細に演じた記憶の新しい三浦浩一、シェイクスピア劇など存在感のある演技が光る間宮啓行、実力派俳優としての頭角を現す廣田高志ら、充実した共演陣が舞台を彩ります。

すべての固有名詞を普通名詞に置きかえた高橋睦郎の修辞により、古代ギリシアの神話的事件がいつの時代、どこの場所でも起こり得る普遍的ドラマとして展開してゆきます。男性の地声で演じられるメディアは強烈で、猛々しく、人間の悲しみや怒り、様々な感情を大きなスケールで浮き彫りにしてゆきます。

❖37年前の初演以来、平幹二朗が今も「身体の中に棲みついている」と語る王女メディア。渾身の想いを込めて、今再び最後のメディアに挑みます。

◆ストーリー

コリントスのある屋敷から女の嘆く声が聞こえてくる……。

かつて-黒海沿岸の国コルキスの王女メディアはギリシアのイオルコスからやって来たイアーソンと恋に

落ちた。イアーソンが金羊毛を手に入れるため、力を貸したメディアは父を棄て、共にイオルコスへと向かった

のだった。そしてイアーソンから王位を奪った領主を殺害し、コリントスへと逃れてきたのである。

けれどもいま-イアーソンは保身のため、コリントスの国王クレオンの娘を妻に迎えることを決めてしまった。

クレオンはメディアとその二人の息子に国を出て行くよう命令を下す。不実をなじるメディアに、イアーソンは

子供たちの将来のためを思って新しい縁組みを承知したと言い募るのだった。

『さあ、まっすぐに怖ろしいことへつき進もう…

女と生まれた実ではないか。よいことにかけてはまったくの力なし、

けれども、悪いことにかけてなら、何をやらせてもこの上ない上手と言われる、

女と生まれたこの身ではないか』

自らの運命を嘆き、呪い、そしてメディアは、復讐を決意する。

『この私をかよわい女、意気地のない女だと、誰に思わせておくものか――』