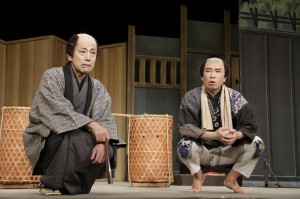

◆例会日程

- 2018年

- 1月24日(水)開演6:30

- 1月25日(木)開演1:00

- ※上演時間1時間45分予定(休憩なし)

- 台本・演出=鈴木幹二

出演=柳生啓介 北澤知奈美 有田佳代 藤井偉策 松波喜八郎

◆古典落語『井戸の茶碗』が芝居になりました。

落語ならではの、登場人物がみな正直者。観客はおなかを抱え終始大笑い。見終わった後、

こころ洗われてとても穏やかな気持ちになる一幕物のお芝居です

【あらすじ】 昔、江戸の町に正直者の清兵衛という屑屋さんがおりました。ある日のこと、いつものように天秤棒を担いで裏長屋を回っておりますと、お侍の娘しづに呼ばれます。しづの父親はすでに亡くなり、母親の手代は病弱で働けず、家中の物はすべて売りつくしてしまい、その日の米にも困る始末。何か売る物はないかと、しづ達母娘は困り果てていたのです。二人の暮し向きを知った屑屋さんは、ほんの少しの紙屑でも快く引き取ってくれました。 そんな屑屋さんの人柄を見込んだ千代は、家に代々伝わる仏像を買ってほしいと頼みます。屑屋さんは仏像を二百文で引き取り、これより高く売れたときはそのもうけは半分にしようと約束しました。屑屋さんはその仏像を持って、白金の細川のお窓下を通りかかります。すると、高木佐太夫という若い侍の目にとまり、仏像は三百文ですぐに売れたのです。屑屋さんは、いいことをしたと喜んでおりました。 それから少し時がたって、屑屋さんはまた佐太夫に呼ばれました。仏像をみがいていると中から五十両の金が出てきたので、長屋の母娘に返してほしいと。そこに、大家さんも加わり、上を下への大騒動になっていきます。