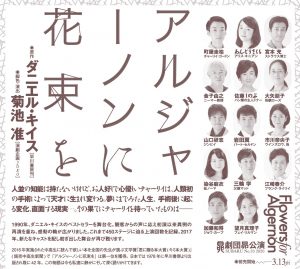

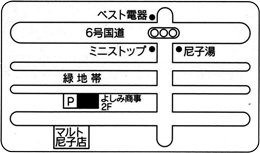

◆例会日程 <会場 アリオス中劇場>

11月25日(水)開演6時30分

11月26日(木)開演1:00

上演時間2時間30分(休憩15分)

*当日は、必ずマスクを着用し、手指の消毒、こまめな手洗心がけましょう。

発熱、咳の症状がある場合は、来場をご遠慮ください。

*入場の際は前後の間隔を最低1メートル以上確保してください。

*ひざがけ、集音器の貸出は行いません。ご自身で対策をお願いします。

原作=ダニエル・キイス 脚色・演出=菊池准

出演=町屋圭祐 あんどうさくら 宮本充 金子由之 鳥畑洋人 佐藤しのぶ ほか

◆作品について

1990年、ダニエル・キイスのベストセラーを舞台化。観客からの声に応え、初演以来異例の再演を重ね、感動の波が広がった。その後東京のみならず、日本各地でステージを重ね、これまでに400ステージに迫る上演回数を記録している。今年2017年6月にキャストを一新し、再びこの作品に新しい息吹を与え、更なる感動が甦ります。

昨年実施された、中高生に読んで欲しい本を全国の先生が選ぶ文学賞「君に贈る本大賞(キミ本大賞)」(読売中高生新聞)で「アルジャーノンに花束を」が第一位を獲得。「アルジャーノンに花束を」小説が早川書房から刊行され40年の年月が経つ今でも、この作品の魅力は私たちの時代と共に生き続けています。

愛や憎しみ、喜びや孤独を通して知る人の心の真実とは?

人間にとって本当の幸せとは何か、私たちに問いかけます

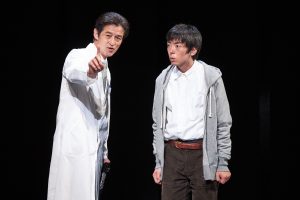

◆あらすじ

32歳になっても幼児の知能しかないチャーリー。昼はパン屋で働き、夜は知的障害者センターで勉強の日々。そんなある日、彼のもとに夢のような話が舞い込む。偉い先生達が、手術で彼の頭を良くしてくれるというのだ。しかし、人体実験選考のテストで彼は“アルジャーノン”と名付けられた一匹の白ねずみに負けてしまう。それでも彼は懇願し人類初の実験台に選ばれる。手術後の経過は目覚しく、やがて彼のIQは189を超える。だが、夢にまで見た現実の世界は決して美しいものではなかった…。